八十载沧桑巨变,历史从未褪色。

中国人民以十四年不屈的抗争,赢得了抗日战争的伟大胜利,也为世界反法西斯战争写下光辉的一笔。

而汉中——这座未曾沦陷却始终战斗的城市,以其坚韧与奉献,默默支撑起民族存续的血脉与脊梁。

宣传基地:呼声震天,笔墨为枪

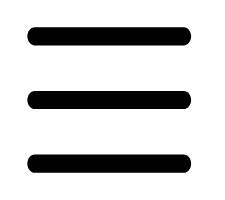

自1933年,《一月宣言》吹响抗日号角后,汉中联中、女师等校创办《前驱》《孤灯》《追求》《汉潮》《曙光》等进步刊物,宣传抗日救国,动员抗日力量;

“抗日外交后援会”、“中华民族解放先锋队”、“反帝大同盟”、“红军之友社”成立,他们走向街头,深入工厂、农村,开展抗日救亡活动;

中共陕南特委还组织汉中热血青年奔赴延安和抗日前线。

军事基地:战略基地,空军基地

汉中,自古兵家必争之地,抗战时期更成为重要的军事战略基地。

中央陆军军官学校(其前身为黄埔军校)第一分校迁驻汉中,为抗日前线培养各级指挥官2万余人;

西北抗战统帅部、汉中行营在此设立;

鄂、陕、甘边区警备总司令部在汉中成立,第一战区长官司令部移驻汉中,长途电话维护总站、国际通讯台迁驻汉中……

南郑机场扩建为西北最大机场,美军飞虎队、苏联援华空军在此起降,击落日机、守护长空。

文教基地:战火纷飞,文脉延绵

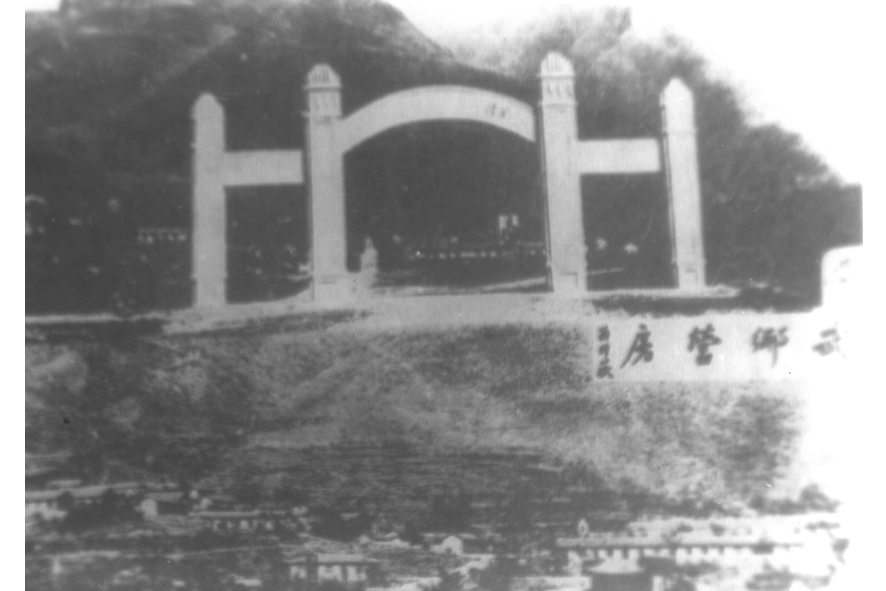

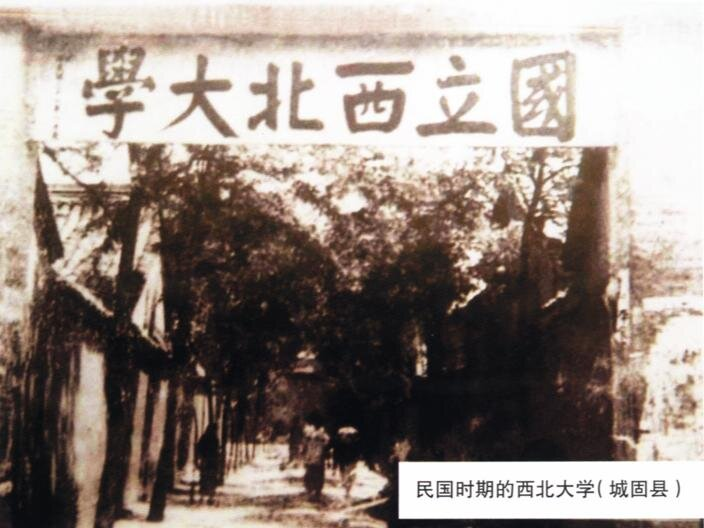

国立北平大学、国立北平师范大学、国立天津北洋工学院迁来汉中组建国立西北联合大学,黎锦熙、曹靖华、许德珩等大师云集;

河南和西安等地十余所中等学校也相继迁来汉中;

西北儿童教养院所创立,先后有2000余儿童入校学习;

明德女中、复兴中学等多所私立学校开办。

汉中学校林立,名师汇聚,学子芸芸,一举成为抗战时期齐名于重庆、昆明三大教育基地之一。

工商基地:物资不断,抗战不息

汉宝(鸡)、汉白(河)、汉宁(强)3条干线公路通车;

汉中至西安、宝鸡、重庆3条航线通航;

汉江、嘉陵江航运,水陆空交通网成型。

中国工业合作协会西北办事处,在汉中建立四五十个工业合作社,日夜生产军需民用品,支援抗日前线。

中国、中央、交通、农民等银行相继在汉设立分支机构,公私金融机构达15家之多,融通资金,支撑后方经济。

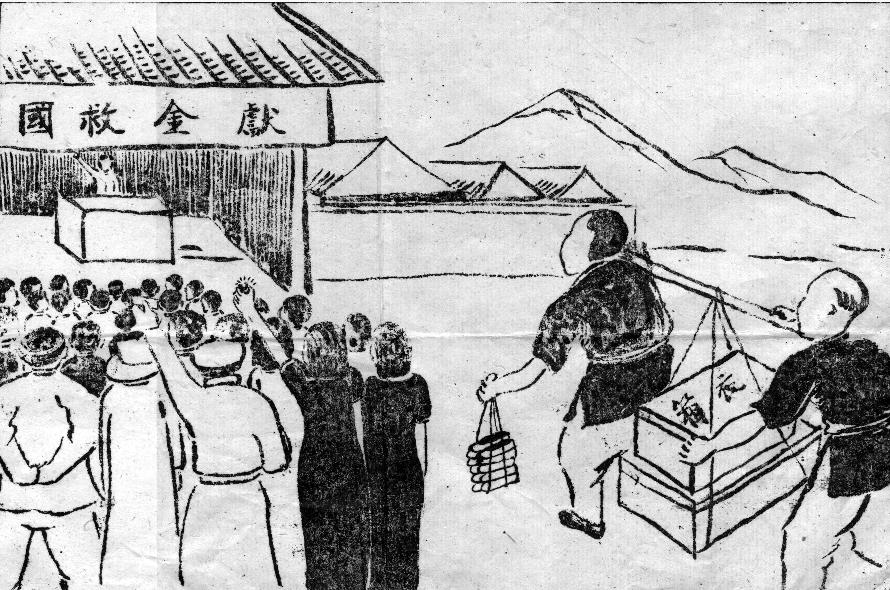

支前基地:踊跃纳粮,支援前方

粮赋超纳,仅南郑县(治今汉台区)两年缴粮近亿斤,“军赋公粮,十足完纳”;

兵员踊跃,年年超征入伍,3万汉中子弟前线杀敌,仅南郑、褒城阵亡者479人,真实牺牲者更众;

家乡的骄傲——在长沙会战中,独自一人消灭500多名日寇而威震敌胆的抗日勇士曹锡;为掩护大部队安全而英勇捐躯的上校团长、革命烈士衡怀冰……

投入大量人力、物力参加国防工程建设,扩建机场、修筑公路、架设电讯,汗水铸就抗战动脉。

虽未陷落,仍受重创

日军轰炸机30余批、248架次袭汉,投弹435枚,死伤853人,千家破碎,山河含悲。

汉中以沉默而坚实的姿态,成为全民族抗战中不可或缺的“战略后方”。

那段岁月里,每一个汉中人——

或是放下书本走上街头的学生、

或是日夜赶工扩建机场的民工、

或是献出最后一口粮的农民……

都在用行动诠释:“天下兴亡,匹夫有责”。

热土不忘,精神永续

汉中人民,

出粮、出人、出钱、出力,

以一座城的温度,暖一片国的山河。

八十多年过去,

那份“倾其所有”的赤诚,

仍在这片土地上奔流——

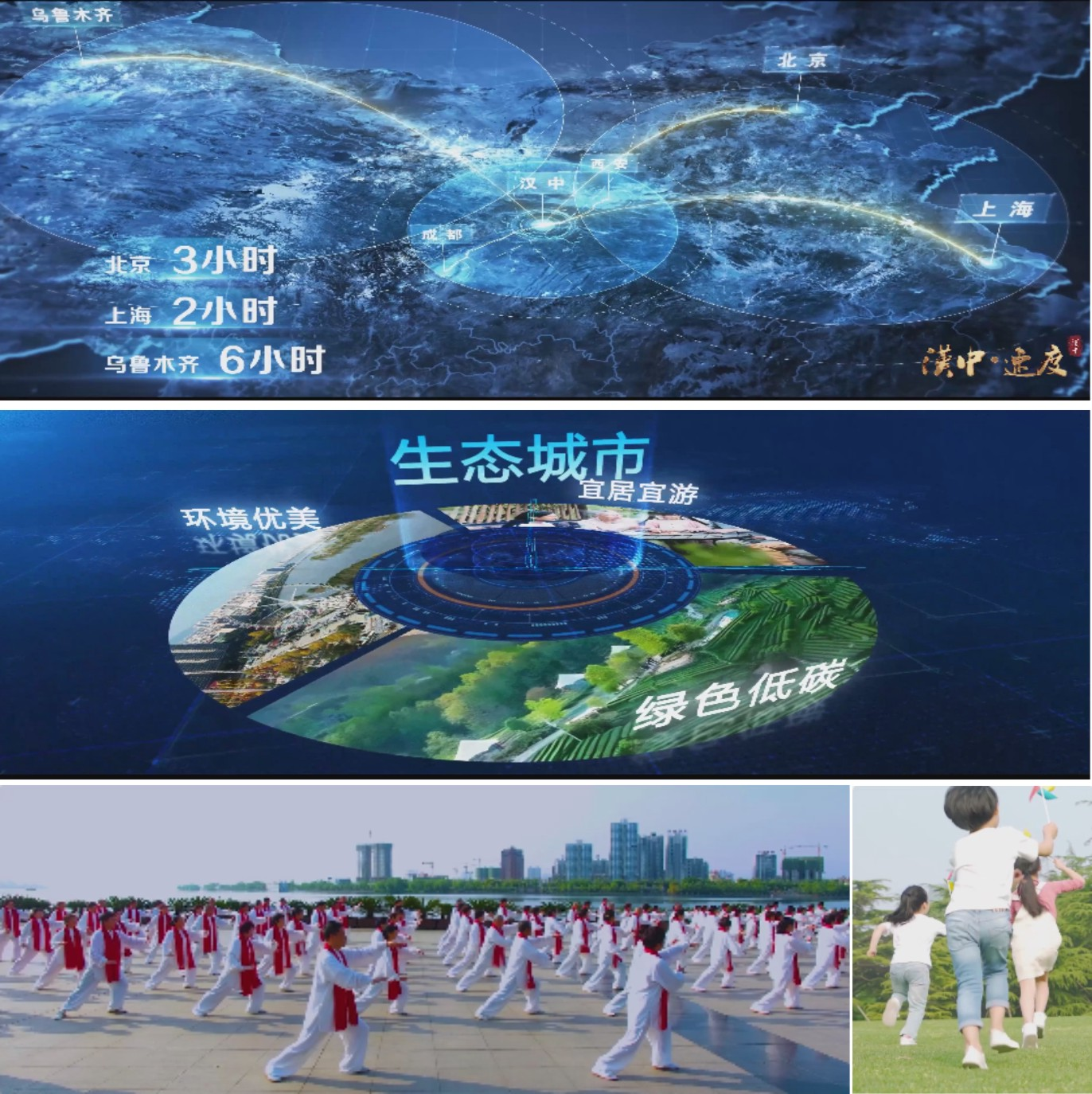

而今的汉中,赓续红色血脉,聚力绿色发展,围绕“绿色循环·汉风古韵”战略定位,全市上下奋力推进区域中心城市建设。

筑生态屏障,守护秦巴绿水青山,推动低碳转型,让“中华聚宝盆”绽放新颜;

强产业筋骨,布局高端装备制造、生物医药、文旅康养等新赛道,激活高质量发展新引擎;

促乡村振兴,深耕有机农业,焕活朱鹮之乡、茶马古道底蕴,绘就城乡共富新图景;

增民生福祉,织密交通网、优化公共服务,以“汉中温度”提升百姓幸福感。

历史与未来在此交汇,汉中以行动诠释——

初心不改,薪火永传!

资料来源:《汉中对抗战的贡献》(陈柯)、《汉中民众参加抗战业绩片段》(刘宝林)。